独学で目指す公務員試験【民法】

独学でめざす

公務員試験【民法】

民法というと、条文の数が多く学習量が膨大になりそうなイメージがあります。

多くの公務員試験では民法の出題がありますが、独学で対策するにはハードルが高いと感じている方も多いのではないでしょうか。

しかし民法も、学習法を間違えなければじゅうぶん独学でも対策可能です。

このページでは、公務員試験の中での民法の位置づけや、学習のヒントについて紹介していきます。

公務員試験における民法の位置づけ

民法は、憲法と同じく専門択一試験ではほぼ確実に出題される科目で、主要科目のひとつとされています。

法律科目は憲法⇒民法⇒行政法の順に学習するのが好ましいとされており、憲法の学習を通じて法律科目の学習のコツをつかんだ後に取り組むべき科目といえます。

条文数が1000を超えるほどですからその分学習すべき論点も多く、試験での出題数も憲法より多いところがほとんどです。

このように、学習量が多くなってしまうところが、民法に苦手意識を持ちやすい原因かもしれませんね。ただ裏を返せば、得意科目にすることで大量得点が可能になる科目でもあります。

ちなみに、民法は大きく、❶総則、❷物権、❸債権、❹親族・相続の4分野に分けることができます。このうち国家一般職(大卒程度)や特別区Ⅰ類などは、❶❷を「民法Ⅰ」、❸❹を「民法Ⅱ」と分けて、2科目分として出題しています。

ここは発想を変えて、最初から民法は「2科目分」なんだと考えてしまいましょう。そう考えてしまえば、❶❷を合わせた「民法Ⅰ」、❸❹を合わせた「民法Ⅱ」は、それぞれ憲法の学習量と同じかやや少ない程度となります。

民法では理由の把握が重要

憲法の学習法のページで、法律科目の学習では「条文」・「判例」がどのようなことを言っているかを押さえるのが重要だ、という話をしました。民法においてもこの点は同じです。

ただ民法では論点が多かったり、状況がどんどん複雑なものになっていったりしますから、1つひとつ暗記していこうとするとかなりハードに感じることがあります。

民法では、社会生活の中で生じる争いや対立を収めるために、「このような場合、法律はこういう立場の人に味方しますよ」ということが定められています。

例えば、だました人とだまされた人がいた場合、基本的に民法は「だまされた人」に味方します。もちろん例外もありますが、このような基本的な法律の考え方を押さえておくことが重要です。

このあと具体的に説明しますが、ケースごとに「どっちが味方してもらえるか」を覚えていこうとするととても大変に感じます。そうではなく、複数のケースに共通するロジックを覚えておくと、その考え方を適用してどちらが勝ちかを覚えやすくなります。

つまり、民法では「どうしてそのような規定が設けられているか」という理由を把握することが重要です。

独学を意識した公務員試験・民法の学習法

(1) 民法全体を貫いている原則を念頭に置く

民法も憲法と同じく、条文が規定している内容や判例がどのような判断をしたかが問われます。ですから、条文と判例に関する知識を蓄えていくことで、どんどん問題が解けるようになっていくことは変わりません。

しかし、ただやみくもにテキストに載っていることを全部頭に入れていこうとするとパンクしてしまいます。民法という法律がなぜそのような規定を設けているのか、をひとつずつ自分の良心に照らして納得していくことが大切です。

そのために、民法全体を貫いている原則をまず押さえましょう。条文の規定や判例の判断も、この基本原則を反映していますので、この原則をしっかり頭に入れておくと「民法的な考え方」を理解しやすくなります。

例えば、「信義誠実の原則(信義則)」は、契約の相手方の信頼・期待を裏切ってはいけない、という原則であり、「過失責任の原則」は、他者に損害を与えたときその責任を負うのは、わざとやったときや自分に不注意があった場合に限られる、という原則です。どちらも一般的な良心に照らして納得しやすいルールです。

(2) 事例ごとに背後にある民法のロジックを読み解く

民法全体の基本原則を踏まえたうえで、各論点でどのような規定が置かれているかを見ていきます。

民法では「基本的なパターン」と「応用的なパターン」が出てくることが多く、試験で問われるのは「応用的なパターン」であることが多いです。そして、この「基本」と「応用」の両方をひとつのロジックで整合的に理解できるようにしておくと、学習が非常に楽になります。

公務員試験の民法を学習するためのTAC出版の書籍『公務員試験 ゼロから合格 基本過去問題集

民法Ⅰ』で具体的に見ていきましょう。

「詐欺(さぎ)」というのは、別に民法を学習していなくても知っている言葉かもしれません。引用した部分に例が掲載されていますが、BさんはAさんに対して、「プロ野球選手が使ったバットだから」と噓をつきました。その結果、Aさんは「そのバットを買いたい」と意思表示をしてバットを買いました。

BさんがAさんに詐欺を行っている、BさんがAさんをだましていることになります。

この場合、この2人の間で交わされた契約はどうなるのか、というのがその下に書かれていますが、詐欺による意思表示は取り消すことができます。この場合、だまされたAさんは「買います」と意思表示したことを取り消すことができ、バットを買った売買契約をなかったことにできるのです。10万円支払っていたとしたら、その10万円も取り戻せます。

これが、「基本的なパターン」です。民法の基本原則である信義誠実の原則を踏まえていれば、たやすく納得できるルールではないでしょうか。一般的な正義感からしてもストンと腹に落ちる話だと思います。

では、次に少し複雑になった「応用的なパターン」を見てみましょう。

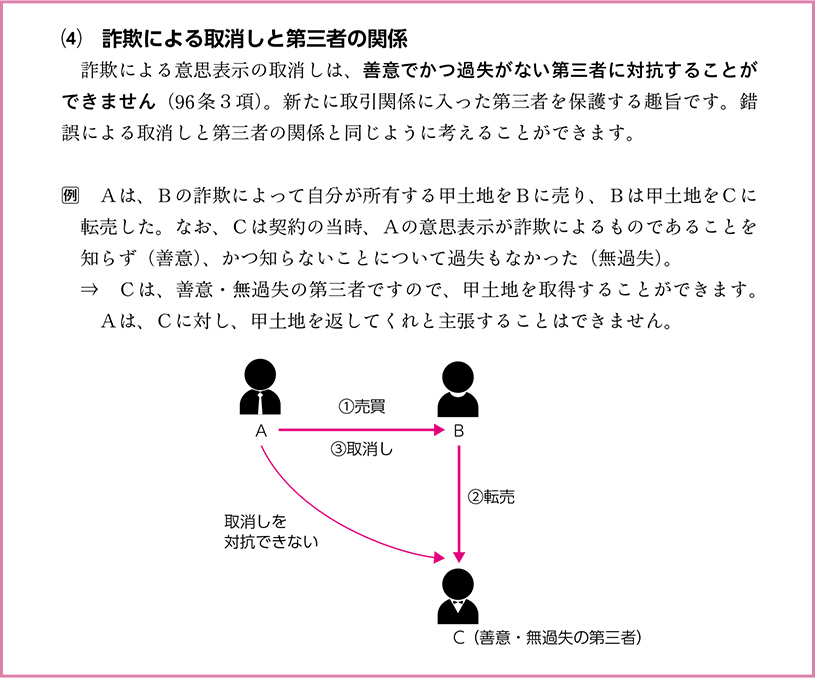

「詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができません」と書かれています。これだけだとわかりにくいですね。その下の例で具体的に考えてみましょう。

BさんがAさんをだまして、Aさんが自分の土地をBさんに売った。例えば、BさんがAさんに「Aさんの土地はこれから間違いなく値下がりするから、いまのうちに僕が買ってあげるよ」と言ったとします。Aさんはこれを信じて土地をBさんに売りました。

Bさんは取得した土地を全く無関係のCさんに転売しました。Cさんはその土地がBさんが詐欺をはたらいてだまし取ったものだとは知りませんし、知る手立てもありませんでした。

その後、Bさんの詐欺行為が発覚します。Aさんは自分の土地を取り戻したいと考えますが、土地はすでに全く無関係のCさんのもとに移っています。

この場合、詐欺で土地をとられたAさんは、第三者Cさんに土地を返してくれ、と主張することができない、というのがここでのお話です。

引用部分にある「善意」とは、「知らない」という意味です。ここでは、Bさんから買った土地が詐欺によってだまし取ったものだということを、Cさんが知らないことを意味します。

また、「対抗する」とは「主張する」、というような意味です。ここでは、AさんがCさんに対して、土地を返してくれ、と主張することを意味します。

どうでしょうか? 前の例よりは納得するのが難しいと感じるかもしれません。Aさんも詐欺の被害者であるため、土地を取り戻せないのはかわいそうな気がしますね。

しかし、AさんとCさんの両人が土地の権利を主張しているこの例で、どちらのほうがより「文句のつけようがないか」という観点で考えてみましょう。

Aさんは確かにだまされてしまった被害者ではあるけれど、Bさんの言うことをしっかり検証せずに大切な土地をうっかり手放してしまった、という点で落ち度が全くないとはいえません。一方、Cさんには全く落ち度がないといえます。通常何かを買うときに、そのものが詐欺によって相手の手元にあるのではないか、といちいち疑うようなことはしないからです。

ということは、ここで民法は、次の優先順位で当事者に味方していることになります。

❶全く落ち度のない第三者Cさん > ❷詐欺の被害者Aさん > ❸詐欺を行ったBさん

「善」の純度で考えると、上のようにC>A>Bということになりますから、土地の権利を主張できるのはCさんと理解することができます。また、C>A>Bという上のロジックで把握しておくことで、最初に示した「基本的なパターン」も、ここで紹介した「応用的なパターン」も、どちらも整合的に説明がつくことがわかりますね。

「基本的なパターン」ではだまされたAさんが勝ち、「応用的なパターン」ではだまされたAさんではなくCさんが勝ち、と別々に把握しようとすると苦しくなってしまいます。そうではなく、この2つのケースを貫いているロジックを見極めてそれを頭に入れておけば、両方のケースを自然に判断することができるようになるのです。

これが、分量の多い民法を効率的に学習するうえでのコツです。

(3) 過去問を解く

では、いま見てきたことが過去問ではどのように出題されているのか見てみましょう。次の記述は正しいでしょうか、誤りでしょうか。

詐欺による意思表示は、善意・無過失の第三者に対してもその取消しを対抗することができ、強迫による意思表示も、詐欺と比べて表意者を保護すべき要請が大きいため、当然に善意・無過失の第三者に対してその取消しを対抗することができる。

国家一般2017改題

後半部分はこの記事で扱っていない知識が問われていますが、前半の「詐欺による意思表示は、善意・無過失の第三者に対してもその取消しを対抗することができ」だけでこの記述が誤りであるとわかります。

先ほど見てきたとおり、詐欺の被害者であるAさんが、そのことを全く知らずに買ったCさんから土地を取り戻すことはできないため、前半部分の記述は誤りです。「第三者>詐欺の被害者>詐欺を行った者」の順に民法が保護を与えることを覚えておけば、簡単に解くことができます。

ここでのポイントは、「詐欺による意思表示は、善意・無過失の第三者に対してもその取消しを対抗することができ」という記述を見たときに、どのようなシチュエーションが問われているのかイメージできるかどうかです。

何も知らずにこの文を見ても、「誰と誰との間のどういう関係のことだろう・・・??」と想像しづらいはず。

あらかじめ具体例と一緒に状況を見ておくことで、問題文のように抽象的な言い方をされても、「あのパターンのことを問われているな」と思い出すことができます。

あとは、「基本」も「応用」も貫いているロジックをあてはめて民法がどちらの味方をするか、を判断するだけです。

このように、抽象的な問題文を見たときに具体例に戻してイメージできるかどうか、は重要です。

独学で民法を学習する際は、わかりやすい具体的なケースがたくさん掲載されている教材がおすすめです。

独学でめざす公務員試験【民法】・まとめ

難しそうな民法も、問題の把握の仕方を工夫することで、複数の論点をまとめて理解することができる、ということがわかってもらえたのではないかと思います。

初学者向けに具体例や学習のヒントがたくさん散りばめられた教材があれば、初めての独学でもじゅうぶん民法を得意科目にすることができるはずです。